最近AIを使って仕事をしていると、特定分野の仕事をする時、その分野の基礎知識があればAIをうまく活用できるが、そうでないと全く活用できないということが多々ある。そのためいろんな分野の基礎知識を付けられると良さそうだと思い、経営系のことを学ぶため「世界標準の経営理論」を読んだ。

経営理論の基礎を知る部分としても非常に面白かったのだけど、最初に読み始めた意図とは異なり、Engineering Managerの仕事で参考にできることが多かった。たとえば面白かったなと思ったのは

- 理論には必ず適用範囲がある。適用範囲が大手企業の限定の場合に、スタートアップには役立たない可能性がある。そのため適用範囲を理解することが大切

- 気づき:エンジニアリングをしていると、いろいろな手法・フレームワーク・ツールが出てくる。この時に「適用範囲」を理解して、その適用範囲が自社の状況にマッチしているか、考えてから導入することが大切

- 組織の学習量が増える条件として、1. 組織メンバーが組織の考えに早く染まらない、2. 組織の考えに早く染まる人と遅く染まる人など多様な人が混在している、3.組織のメンバーが一定比率で入れ替わることなどが明らかにされている

- 気づき:どのように社内の知識を深めていくか、そして伝搬させていくかの参考になる

- 3人が少しずつ均等にTMS(=組織内で、「他のメンバーの誰が何を知っているか」を知っている)を持つより、1人が集約してTMSを持つチームの方がパフォーマンスが高くなる

- つまり、特定の人が「誰が何に詳しいか」を知っておき、その人が人を繋いでいくと良い。ただし繋ぐだけだとダメで、その人が尊敬を受ける人でなければ、情報自体を集められないのでうまくいかない

- 気づき:EMとして「誰が何に詳しいか」を知ると良さそうだが、一方で尊敬され続けることが必要

- 知識はドキュメントだけではなくルーティンとして組織に埋め込むこともできる

- ルーティンとは組織のメンバーが同じ行動を繰り返すことで共有する、暗黙知と形式知を土台にした行動プロセスのパターン

- 気づき:知識を伝搬させるにはドキュメントと思っていたが、プロセスを埋め込むパターンがあるのは面白い

- 目標を高く持ってもらうには、前提として本人の自己効力感を高めておかないとだめ

- 気づき:目標を高く持ってもらいパフォーマンスを高くしてもらいたいと常々思うが、そもそもの前提条件があることを知った

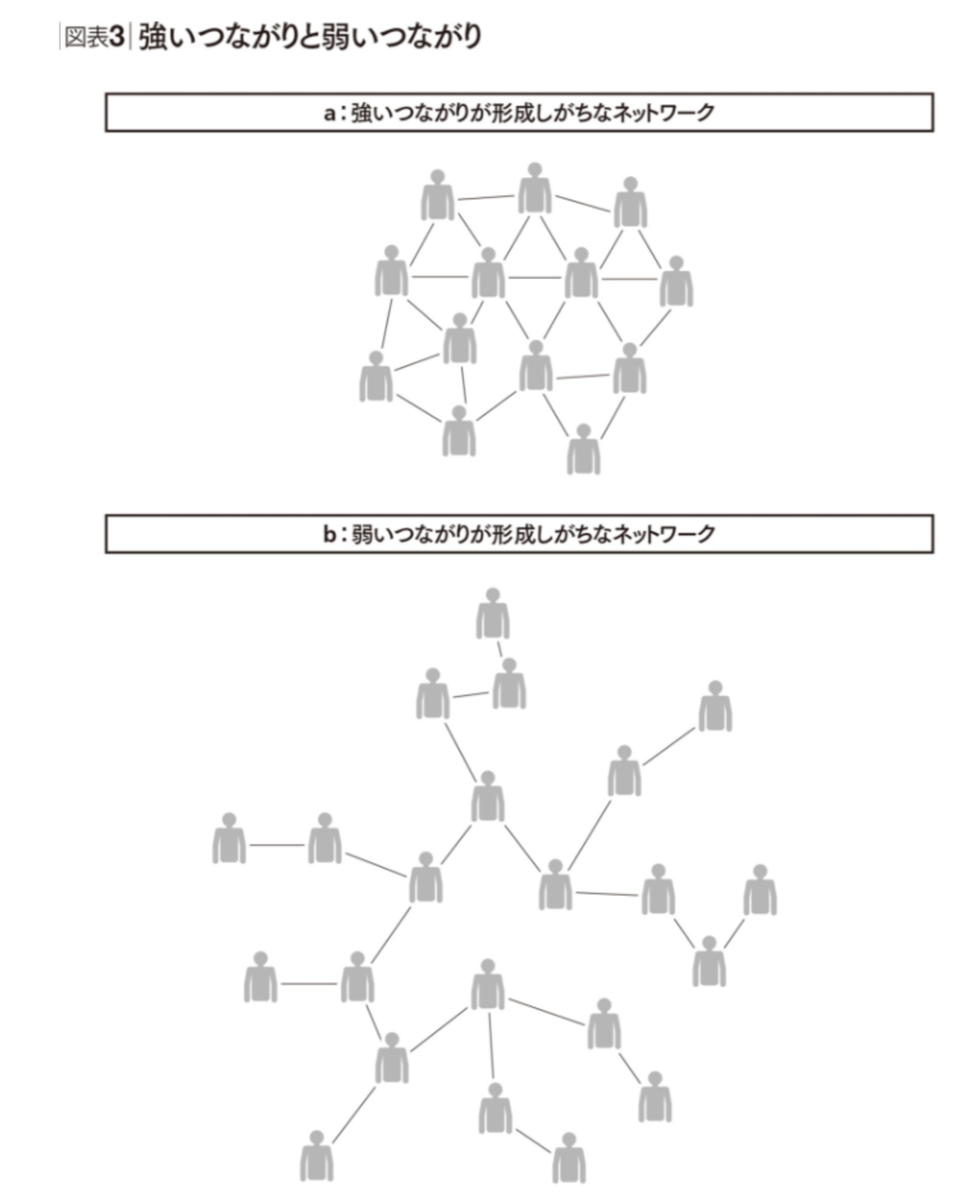

- 弱いつながりからなる希薄なネットワークはイノベーションの起点となるが、それを実行するには一部強いつながりが必要

- 書籍から図を引用:

- 気づき:新しいアイデアが生まれない・実行されないと思った時は、どちらが不足しているのかを考える軸になる

- 書籍から図を引用:

- 人とつながる時は、単純に多くつながっていればいいわけでなく、ストラクチャルホールが豊かなつながり方≒まだ繋がっていない集団同士を繋げるようなつながり方をすると良い

- さらにストラクチャルホールを効果的に活かすには、同じタイプでなく、異なるタイプの間の結節点になることが重要。なぜなら、多様な情報が入る・同質をつなげると信頼関係が損なわれる可能性あり

- 気づき:誰と繋がると効果的に情報を流通させられるのか、シナジーが生まれるのか、の軸になる

このようにEM的な仕事で参考にできることが多かったのでおすすめ。僕の中では上記が参考になったが、今の悩みに応じて印象に残ることは変わると思う。ただ800ページ以上あって読むのは大変なので、それは頑張りましょう。

読書ノート

- 現代の経営学は、「そもそも人・組織はどうものを考え、どう行動するのか」の根本原理を、経済学、心理学、社会学という学問分野から応用して使っている 6

- 理論には必ず適用範囲がある。適用範囲が大手企業の限定の場合に、スタートアップには役立たない可能性がある。そのため適用範囲を理解することが大切 19 ⭐️

- 気づき:適用範囲という概念は非常に良い

## 1章SCP ⭐️

- 完全競争は5つの条件が成り立つもの 66

- 1. 市場に無数の小さな企業がいて、どの企業も市場価格に影響を与えられない

- 2. その市場に他企業が新しく参入する際の障壁(コスト)がない。その市場から撤退する障壁もない

- 3. 企業の提供する製品・サービスが、同業他社と同質である。すなわち、差別化がされていない

- 4. 製品・サービスを作るための経営資源(技術・人材など)が他企業にコストなく移動できる。例えば、ある技術が企業Aから企業Bに流出したり、人材が企業Cから企業Dに障害なく移動したりできる

- 5. ある企業の製品・サービスの完全な情報を、顧客・同業他社が持っている

- 気づき:極端な例を知っておくことで、今の企業の状況を理解しやすくなりそう

- 完全競争の条件1~3に当てはまった時点で、「企業の超過利潤がゼロになる」 67

- 儲かってる産業なら多くの企業が参入するが、差別化できていないので価格を下げるしか方法がない。結果利潤が0になるまで価格が下がり続ける

- 企業にとって重要なのは、自社の競争環境をなるべく完全競争から引き離し、独占に近づけるための手を打つこと 72

## 2章 SCPをベースにした戦略フレームワーク

- 産業の収益性は5つのフォースで規定される。フォースが強いと完全競争に近づき、弱いと独占・寡占に近づく 85

- 参入障壁が低いか

- 競合度合いが熾烈で差別化が難しいか

- 顧客が他社製品に乗り換えやすく、顧客の交渉力が強いか

- サプライヤーを選べないことで売り手の交渉力が強く、コストがかかるか

- コーヒーにとっての紅茶のような代替製品が存在するか

- ファイブフォースは現状分析だけでなく将来の予測に使うと有用性が増す。ITの進展・グローバル化など 89

- ジェネリック戦略において大まかにコスト主導戦略と差別化戦略がある。目的を達成しやすいのは、他の条件を一定にすれば、明らかに差別化戦略 93 ⭐️

- 差別化により完全競争から離れていき、収益性が高まりやすい

- コストで圧倒的に勝てる条件が揃っている時に限り、コスト主導戦略も追求する価値がある

- 気づき:基本差別化だよねというのは納得感高い

## 3章リソース・ベースト・ビュー

- 人材・技術・ブランドなどの複数の組み合わせたリソース群が次の条件を持つ時、ライバルの模倣は困難になる 113 ⭐️

- 1. 蓄積経緯の独自性:企業が時間をかけて組み合わせて蓄積したリソース群ほど、その企業独自のものとなるので模倣されにくい

- 2. 因果曖昧性:因果関係が複雑なリソースの組み合わせほど、「その中で何が一番大事なのか」「勝ちを出す根本の原因は何か」がはっきりしないので、他社は模倣しにくい

- 3. 社会的複雑性:リソースが複雑な人間関係・社会関係に依拠すること。例えば、企業内の複雑な人と人の関係、企業文化、顧客やサプライヤーへの評判など

- RBVエッセンス

- 前提として経営資源が移動しにくいということがあったときに

- まず競争優位が実現できる企業リソースであり(経済価値・希少性)

- それが持続的であるリソースである(模倣困難性、代替が難しい)

- その時に持続的な競争優位が得られる

## 4章SCP vs RBV

- SCPとRBVがどちらが優れているではなく、そもそも前提としている「競争の型」が異なる 134 ⭐️

- 参入障壁などが企業の収益性に影響するならSCP

- そもそも差別化された製品で競争する前提で、参入障壁が低いならRBV

- 将来が予見しにくいなら、ダイナミック・ケイパビリティ、知の探索・知の深化

- 将来が予見しにくいシュンペーター型なら、精緻な計画より、試行錯誤して環境の変化に柔軟に対応する必要がある 141

- 競争の型と戦略の関係 143

## 5章 情報の経済学1

- 古典的な経済学が仮定する人間の意思決定条件を、より現実に近づけるためには2つの面で修正すると良い 148

- 組織・人のビジネス取引には「情報の非対称性」があること。買い手売り手のどちらか一方だけが特定の情報を持っている

- 完全競争の条件5が崩れる

- 人の意思決定には「限定された合理性」があること

- 情報の非対称性があると、虚偽表示をするプレーヤーだけが市場に残りがちな「アドバース・セレクション」という状況が起こる 153 ⭐️

- アドバースセレクションを解消する理論として、スクリーニングとシグナリングがある 162 ⭐️

- スクリーニング:複数種類の商品を提示・クーポン券を提供したりなど顧客に選択肢を与えることで、顧客が勝手に自らの私的情報に基づいて行動する。買い手が情報を多く持つ場合の対処

- シグナリング:ISMSなど企業の認証取得によって売り手が情報を発信すること 166

- シグナルには必ず裏付けが必要。高い学歴がシグナルとなるのは、その大学が難しく、合格したなら学力が備わっていると裏づけられるから

## 6章 情報の経済学2

- 取引が成立した後に組織で生じる問題を説明するのがエージェンシー理論 172

- 用語: 経済主体 = プリンシパル、代理人 = エージェント。たとえば保険会社(プリンシパル)と加入者(エージェント) ⭐️

- 「目的の不一致」と「情報の非対称性」が高まると、エージェントがプリンシパルにとって不利益な行動を取りがちになる 175

- 目的不一致 = プリンシパルとエージェントの利害関心が異なる

- 情報の非対称性 = プリンシパルがエージェントの行動を把握・監視できない

- 気づき: 評価制度などを考えるうえで参考になる

- エージェンシー理論の枠組み 184 ⭐️

- モニタリング = 大株主などが取締役に人を送り込むことは、典型的なモニタリング 185

- インセンティブ = プリンシパルと同じ目的を達成する組織デザインルールを与える。「業績連動型報酬」の導入や、経営者へのストックオプション付与など 187

- 気づき:ストックオプションや外部取締役のモチベーションが理解できる

## 7章 取引費用理論(TCE)

- 情報の経済学、エージェンシー理論、TCEの全体像 199

- ホールドアップ問題 = 特定の相手との取引でしか役立たない投資(関係特殊的投資)をした後、交渉力が相手側に偏り、相手が条件を後出しで不利に変えても拒みにくくなる状況 202

- 3条件と1つの大前提が要因になる 202

- 条件1: 不測の事態の予見が難しい

- 条件2: 取引の複雑性

- 条件3: 資産特殊性。ノウハウなどが、相手に一方的に蓄積される状態。切り替えにくくなる

- 前提: 機会主義。相手を出し抜いてでも自分に利する行動をしがちな相手か

- 市場でのビジネス取引において、1. 不測事態の予測困難性、2.取引の複雑性、3.資産特殊性の3条件が高い時は、市場での取引コストが高いので、取引相手のビジネスを自社内に取り込んでコントロールすべき 206

- 調達の取引コストと、外注の原価減少のメリットを比較したときに、取引コストが大きいなら内部化したほうが効率化する 208 ⭐️

- この結果、企業とは市場における取引コストが高い部分を内部に取り込んだものになる

- 気づき:ここが企業がどの範囲で集合するかを規定するというのが面白い

## 8章 ゲーム理論1

- クールノー競争(生産量競争)のようなシナリオがあったとき、最終的にナッシュ均衡に落ち着く。ナッシュ均衡になると他のシナリオに移ることがなく、必ずしも両者にとって最善の状態ではない 231

- 寡占状態でベルトラン競争(価格競争)の結果として、寡占状態なのに完全競争と同じような水準まで利益率が下がっていくことを「ベルトラン・パラドックス」と呼ぶ 237

- ベルトラン・パラドックスを避けるための視点 239

- 十分な差別化をして価格変更の影響を受けにくくする

- ビジネスの特性として多額の初期投資が必要ならクールノー競争になりやすい

- 3つ目は別で

## 9章 ゲーム理論2

- 非協力ゲームの種類 245

- 逐次ゲームの場合、先手を打てる方が同時ゲームの時より自社に有利な状況をつくりうる 249

- 来年は絶対に増産すると宣言することで、逐次ゲームの先手のような立場に立つことができる。ただし、その宣言が相手にとって信頼に足るものである必要がある 252

- 気づき:宣言によって変わるというのは面白い

## 10章 リアル・オプション理論

- 不確実なときに、リアル・オプションの事業計画だと、「当初計画より小さい初期費用で工場を作って、とりあえず事業を始める」 267 ⭐️

- 気づき: リアル・オプション理論については基本リーンと同じ話

- オプション的な戦略を検討するときの条件3つ 279

- 投資の不可逆性が高く、一旦行うと撤回できない

- オプション行使コスト( = 成功して次の手を打つときのコスト)が安いこと

- 事業環境の不確実性が高いこと

- 気づき:リーン的にするかそうでないかの決定にも使える

- 不確実性の種類分け 281 ⭐️

- 外生的 = 企業が自らの努力では低下させられない不確実性・内生的 = 企業が変えられる不確実性

- 外生的にはリアル・オプションが有効だが、内生的なら企業努力で不確実性を減らす戦略を取れる

- 気づき:内生的の観点はなかった

- 4レベル 284

- リアルオプションは2~3レベルの不確実性に役立つ

## 11章 カーネギー学派の企業行動理論(BTF)

- 認知心理学に基づくカーネギー学派は、「限定された合理性」=「人は合理的に意思決定するが、その認知力・情報処理力には限界がある」という前提を置く 196

- 人・組織の意思決定は、「限られた選択肢」 => 「現時点でのとりあえず満足できる選択」 => 「実際の行動」 => 「行動で認知が広がり、新しい選択肢が見える」 => 「より満足な選択」というプロセスを想定 198

- 組織意思決定の循環プロセス 302 ⭐️

- サーチ:認知が限られている組織が自身の認知の範囲を広げ、新たな選択肢を探す行動

- 現状満足度が低いほどサーチを活発に行う

- 認知力に限界があるので、自身が直面している「認知の周辺」で行われがち

- より遠くの選択肢をサーチしていくと、イノベーションにつながる

- アスピレーション:自社を評価する基準・目線の高さ

- 左半分は、「成功体験による慢心」を示す。業績が上がると満足しサーチしなくなる

- 右半分は「企業にとって重要なのは、常にアスピレーションを高く保てるか」 306

- 余裕が十分あっても危機感を持ち必要な行動を起こすことが安定した事業の秘訣 312

- 気づき:その後の章でもずっと出てくる重要な図

## 12章 知の探索・深化の理論1

- 組織学習の循環プロセス 320

- サブプロセス1: 組織・人・ツール -> 経験。組織や人が何らかの意図を持って行動した結果、経験する。「サーチ」「知の探索」など

- サブプロセス2: 経験 -> 知。組織は経験を通じて新たな知を獲得。大きく3ルート

- 知の創造: 経験で得たものと、自信がすでに持っている既存知の組み合わせで新しい知を生み出す

- 知の移転: 外部から手にいれる。たとえば技術提携という経験を通じて、他企業の技術が自社に移転される

- 代理経験: 同業他社などの他社の経験を観察することで学ぶ。人の振り見て我が振り直せ

- サブプロセス3: 知 -> 主体。新しく生み出された知を、何らかの形で組織に記憶する。知の保存、知の引き出しの2つに分解される

- 組織の学習量が増える条件として、1. 組織メンバーが組織の考えに早く染まらない、2. 組織の考えに早く染まる人と遅く染まる人など多様な人が混在している、3.組織のメンバーが一定比率で入れ替わることなどが明らかにされている 326 ⭐️

- 人・組織は認知に限界があり、目の前の知同士を組み合わせる傾向にあるので、認知の外に出て、知と知を新しく組み合わせる必要がある(=知の探索)。そこで生まれた新しい知を徹底的に深掘りし収益化に繋げる必要もある(= 知の深化)。この2つを高いレベルでバランスできる必要あり 335 ⭐️

- 人・組織の認知の限界と、探索のコスト・負担・不確実性を考えると、組織は知の深化に偏る傾向がある。結果知の探索が行われずイノベーションが枯渇する

- 気づき:会社の課題ややろうとしていることが、知の深化なのか、知の探索なのか、どちらのカテゴリに属しているかを考慮することが大切

## 13章 知の探索・深化の理論2

- 気づき:この章は、会社の方向性としてこれまで自分は取りにくかった知の探索を行わせるアイデアが豊富である

- 構造的な両利き(= 探索と深化がバランスしている)を成功させるには、1. 新しい部署に必要な機能を全て持たせた職能横断であり、2.トップレベル(担当役員レベルなど)では新規部署が既存部署から孤立しないように互いに知見や資源を活用し合えるように交流を促すことが重要 344 ⭐️

- このケースは、部署ごと新規事業部としてしまって、探索させるケース

- 知の探索では、人材の多様化も重要である 346 ⭐️

- 組織内に多様な人がいれば、離れた知と知の新しい組み合わせが組織内で起こりやすくなる

- 「男性 vs 女性」など、属性だけに頼ったダイバーシティではだめ

- 一人の人間が多様な、幅広い知見や経験を持っていると、個人レベルの知の探索が強くなる。イントラパーソナル・ダイバーシティ 346 ⭐️

- ブレークスルーなアイデアを出すためだけなら知の探索は極端に広くなくていい。アイデアをビジネス価値に変えるなら、探索の範囲を広げる必要あり 352 ⭐️

## 14章 組織の記憶の理論

- 組織の記憶プロセスは知の保存と知の引き出しの2つに大別される 358

- 気づき:自分はこの二つをごっちゃにしている

- 知の保存の3つの手段 358

- 組織のメンバー個人が脳で記憶

- ツールに知を保存する

- 組織に独自の行動習慣・決まりごとを埋め込んでしまう => ルーティン ⭐️

- 気づき:保存のために、習慣にするというのは面白い

- 知を効果的に引き出すためには、シェアードメンタルモデルと、トランザクティブメモリーシステムが大切 359 ⭐️

- SMM:仕事などに関する情報・知見がどう整理されているかの認知の体系。これがメンバー内で揃っているほど組織のSMMが高い

- タスクSMM:「そもそも作業の目的は何か」「対応の優先順位はどう決めるか」などの基本認識の共有

- チームSMM:メンバー同士の行動の役割分担、強み、弱み

- TMS:組織内で、「他のメンバーの誰が何を知っているか」を知っているか 370

- 顔を突き合わせての交流がある方がTMSを高めやすい

- 気づき:知を引き出しやすい認知があるのか〜

- 10人の集団がブレストでアイデアを出すより、10人が個別にアイデアを出してそれを足し合わせる方がアイデアの量も質も高くなる傾向 373

- ただし、メンバーを入れ替えて顔を合わせるブレストに参加することで、互いの専門性やプロジェクト知見を披露しあうため、TMSを高める効果がある

- 3人が少しずつ均等にTMSを持つより、1人が集約してTMSを持つチームの方がパフォーマンスが高くなる 376 ⭐️

- 繋ぐ役割の人がいると良い。しかし繋ぐだけだとダメで、その人が尊敬を受ける人でなければ、情報を集められない

- 気づき:繋ぐ役割の重要性の理論があるのは励みになるし、尊敬を受け続けないといけないというのは身につまされる

## 15章

- 暗黙知は、大まかに2種類 385

- 特定の経験の反復で「個人の身体に体化」されたもの。スポーツや職人的な

- 個人そのものに体化される認知スキル。直感・閃きなど

- SETIモデル 389

- 共同化:個人が他者との直接対面による共感や、環境との相互作用を通じて暗黙知を獲得

- 身体に体化されたものは、見せて同じようにやらせるような形

- 認知に関しては、徹底的な対話 ⭐️

- 気づき:思考の暗黙知については徹底的に対話をすることで共有するというのは面白かった

- 表出化:個人間の暗黙知を対話・思索・メタファーなどを通して、概念や図像、仮説などを作り、集団の形式知に変換する

- 暗黙知を近しいものに比喩・たとえて相手にイメージを共有

- Bという現象を知っていた時、それをA->Bと捉え、A->が何かを仮説する。目的意識を持って徹底的に事実をみる、例えば現場を見ると気づきが起こりやすい

- 図像化するのに役立つのがデザイン思考

- 連結化:集団レベルの形式知を組み合わせて、物語や理論に体系化する 394

- 知を連結してマニュアル化するなど

- 会社の信条や戦略のようなものは、ナラティブを活用

- 内面化:組織レベルの形式知を実践し、成果として新たな価値を生み出すとともの、新たな暗黙知・ノウハウとして「体得」する

## 16章 認知心理学ベースの進化理論 ⭐️

- ルーティンの特徴 406

- 1. 組織のメンバーが同じ行動を繰り返すことで共有する、暗黙知と形式知を土台にした行動プロセスのパターン

- 2. 状況の変化によって変わる行動パターン 411

- 特徴というより、進化を促すようなルーティンでなければならない

- 知を蓄えると組織の認知キャパシティに限界が来て、新しい知が入らなくなる。認知キャパシティに負荷がかからないように埋め込む一つの手段が「組織の標準化された手続き」 406 ⭐️

- 気づき:形式知 = ドキュメントという理解だったが、実は組織にルーティンとして埋め込むという別の方法があることに気づいた

- ルーティンの3つの効果 410

- 業務・行動プロセスの平準化で、目線が合いやすく

- ノウハウなどの暗黙知を保存しやすい

- 認知キャパの余裕を生むことで、サーチ、行動がしやすくなる ⭐️

- 気づき:この書籍が全体的に「サーチ」をしやすくなるためにはの話が多い

- ルーティンの進化の特性として、「漸進的な進化」「経路依存性」「硬直化する傾向」がある 413 ⭐️

- 漸進的な進化:それ以前に形成されたルーティンに縛られて進化する

- 経路依存性:ルーティンの方向性を急激に大幅に変えにくい

- 硬直化:安定させすぎると内部ルーティンにだけ依存し、新しくサーチ行動が行われにくくなる

- 気づき:ルーティンのデメリットの理解はすべき

- ルーティンを硬直化させやすくする要因 419

- 繰り返し行動の頻度が高い

- 長く一定のペースで繰り返されること

- 逆にいうとイレギュラーな横やりを入れることで硬直化を防げる

- 時間プレッシャーなどの外部ストレス

## 17章 ダイナミック・ケイパビリティ理論

- ダイナミックケイパビリティとは、変化に対応するためのリソースを組み合わせ直し続ける、企業固有の能力・ルーティン 431

- ダイナミックケイパビリティの基礎のセンシングとサイジング 431 ⭐️

- センシング:事業機会・脅威を感知する力

- 例:マネジャークラスを2年単位ほどで入れ替わりで戦略部門に入れることで、事業部の生の情報が戦略部門に持ち込まれるように

- サイジング:感知した事業機会を実際に捉える力

- 例:新規事業を完全に独立した組織で行う

- 気づき:変化に対応するためのHowとして使える。

- ダイナミックケイパビリティを発揮するために、数を絞ったルールだけを組織に徹底させ、あとは状況に合わせて柔軟に意思決定する 439 ⭐️

- 気づき:柔軟性のために「ルール」を少なくするは、一般的な知見。例えばコーディングのルールなどにも適用できる

## 18章 リーダーシップの理論

- リーダーとは他者に対して「変化」の影響を与える人。グループ内のある人が他メンバーのモチベーション・能力を修正する時、それをリーダーシップという 451

- リーダーシップ5大理論 451

- LMX(リーダー・メンバー・エクスチェンジ)は心理的な交換・契約プロセスの蓄積を通じて、同じリーダーに対して、好循環グループと悪循環グループが出現してしまうことを説明。「えこひいき」を説明する理論 460

- 研修を通じて全員をえこひいきすることも可能

- トランザクショナル・リーダーシップ(TSL):部下を観察し、部下の意思を重んじ、あたかも心理的な取引・交換のように部下に向き合う 464

- 2つの特質

- 状況に応じた報酬:成果を上げた部下に正当な報酬をあげて、部下に評価されていると満足させることで、さらなる成果を促す

- 例外的な管理:成果を上げている限り、それが古いやり方でも続けさせ、部下への直接的な指示を避ける。部下の心理的な信頼・義務感の醸成につながる

- トランスフォーメーショナル・リーダーシップ(TFL):TSLに対し「ビジョンと啓蒙」を重視する。明確にビジョンを掲げて自社・自組織の仕事の魅力を部下に伝え、部下を啓蒙し、新しいことを奨励し、部下の学習や成長を重視する。 464

- 3つの資質から構成

- カリスマ:企業・組織のビジョン・ミッションを明確に掲げ、部下にその阻止域で働くプライド、忠誠心、経緯を植え付ける

- 知的刺激:部下が物事を新しい視点で考えることを奨励し、部下にその意味や問題解決策を深く考えさせてから行動させることで、部下の知的好奇心を刺激する

- 個人重視:部下に対してコーチングや教育を行い、部下一人一人と個別に向き合い、学習による成長を重視

- 不確実性の高い環境にフィットするのはTFL。将来何が起こるかわからない時、将来予測は意味がなく、むしろ「将来はこうしたい」というビジョンで周囲を啓蒙することが有用 467 ⭐️

- 気づき:リーダーシップを取る時は、どんな小さなことでもいいのでビジョンを持つべきことを分からされる

- シェアード・リーダーシップ(SL)は、グループ内で複数人がリーダーシップをとる考え方 469

- 1. 垂直的なリーダーシップよりSLの方がチーム成果を高めやすく、2. この傾向は特に複雑なタスクを遂行するチームにおいて強い 471

## 19章 モチベーションの理論

- モチベーション = 人を特定の行動に向かわせ、そこに熱意を持たせ、持続させる 482

- モチベーションのメカニズムの全体構造 484

- 現代はマズローの欲求5段階説はほぼ科学的に当てはまらない 486

- 内発的動機を高める職務特性 486 ⭐️

- 多様性:職務で多様な能力を必要とする

- アイデンティティ:最初から最後まで職務に携われる

- 有用性:職務が、他者の生活・人生などに影響を与える

- 自律性:自律性を持って仕事ができる

- フィードバック:職務の成果をきちんと認識できる

- 気づき:役にたつ

- 期待理論:報酬制度と動機の関係、外発的動機を説明しやすい理論 489

- 成果や見返りを事前に予測し、その期待によってモチベーションが左右される

- パフォーマンスを実現しても見返りに結びつかないケースがあるので、仕事の「成果」と「見返り」を分離している

- ゴール設定理論 491

- 期待理論を前提として、「ゴール・目標の設定」をモチベーションの基礎として加えた

- 命題1: 人はより具体的で、より困難・チャレンジングなゴールを設定するほど、モチベーションを高める

- 命題2: 人は、達成した成果について明確なフィードバックがある時、よりモチベーションを高める

- 社会認知理論 497 ⭐️

- 社会認知理論では目標の高さに影響を与えるのが自己効力感としている

- 自己効力感に影響を与えるのは

- 過去の自分の行動へのフィードバック

- 代理経験:似た人が似たような業務を成功できていることを観察

- 社会的説得:君ならできるとポジティブな言葉を投げかけられている

- 生理的状態:精神・生理的不安があると自己効力感が下がる

- 気づき:目標を高く持てと言ってもいいが、その大前提を満たす必要があるというのは面白い

- プロソーシャルモチベーション(PSM) 498

- 他者視点のモチベーション。社会貢献、顧客視点、取引先視点、部下視点など

- 内発的動機 + 他者視点があることで、クリエイティビティのプラス効果につながる。使う人に役立つものを作れるようになるため

## 20章 認知バイアスの理論

- 利用可能性バイアス:簡単に想起しやすい情報を優先的に引き出し、それに頼ってしまう 508

- 記憶時のインパクトが大きい、記憶の中から即座に取り出しやすい(いつものやつなど)、具体的な情報(普遍的かは不明)であるものが取り出されやすい

- 対応バイアス:根本的な帰属の誤り。他者が何か事件に巻き込まれた時に、その本当の理由は周辺環境などにあるのに、理由を当事者の人柄・資質などに帰属させてしまう 510 ⭐️

- 担当者の責任論にしたがる問題

- 気づき:これはあるあるなので気を付ける

- 社会分類理論:組織の中で他者を無意識にグループ分けし、自分と同じグループの人に好意的な印象を抱く 512

- 知見・能力などの多様性は組織にプラスの影響を及ぼすが、性別・国籍などの多様性のみにフォーカスするとプラスの影響はなく、場合によってはマイナスになる 513

- 社会分類理論的なバイアスがかかり、男性グループ vs 女性グループなど軋轢が生じる

- 認知バイアスを解消する一つの有用な手段は、経営メンバーの多様性 519 ⭐️

- 顧客動向など市場競争方向に注意を向けた企業の方が戦略変化に対応できたが、それをできるのは経営メンバーの経験・バックグラウンドで多様性が高い時だった

- 気づき:そうなんだ〜という感じ

## 21章 意思決定の理論

- プロスペクト理論 536

- 同じ程度の損失と利得を比べると、損失の方が強く感じる

- 命題1: 投資成果に対してのリファレンスポイントは、「主観的」であり、人によって異なる

- 命題2: 追加的な利得より、追加的な損失を心理的に重く受け止める傾向。人は損失をより避けたがる

- 命題3: 大きな利得を得るほど、効用の追加的な伸び幅が減少し、利得が増えるほどリスク回避的になる。逆に損をするほど追加的な損失に対して鈍感になり、よりリスク志向的になる

- 損切りができなくなる

- 直感の方が、客観的で時間をかけた分析より成果が出るケースがある 547 ⭐️

- 条件の一つは、周囲の環境の不確実性が高いこと

- 予測をどのくらい見誤るかの式:予測エラー度 = (バイアス)+(ヴァライアンス=過去の経験で得られた変数がどのくらい使えないかの程度)+(ランダム・エラー)

- バイアスとヴァライアンスはトレードオフになる。時間をかければバイアスが減るがヴァライアンスが増える。直感的ならバイアスが増えるがヴァライアンスが減る。この時、不確実であるほどヴァライアンスが増えやすく、直感的な方が有利になっていく

- 気づき:直感が成果が出るケースを数式で表しているのは非常に面白い

## 22章 感情の理論

- 感情は大きく、分離感情、帰属感情、ムードの3つ 559

- 分離感情 = 外部刺激から引き起こされ短い期間で収まる

- 帰属感情 = 感情の個性。ポジティブ方向、ネガティブ方向など

- ムード = チーム・職場などに漂いがちな、明確な原因がない「なんとなく漂っている感情」。安定してチームに定着し続けやすい

- 仕事でのネガティブな出来事が人の感情に与える効果は、ポジティブな出来事が与える効果よりも5倍強い 564

- 非言語表現の感情表現は遠くまで伝播しない。ポジティブな雰囲気を全社で作ろうとしても容易なことではない 566 ⭐️

- 大企業の経営者は、いかに表情、声のトーン、身振り手振りなどの非言語情報を使って、感情を企業の隅々まで行き渡らせるか考える必要あり

- 気づき:言語表現と違い、ポジティブな雰囲気やムードを伝播するのはむずいのか〜

- ポジティブ・ネガティブ感情の影響 567

- ポジティブ感情は、仕事への満足度を高める

- ポジティブ感情は、モチベーションを高める

- ポジティブ感情は、他者に協力的な態度をとることを促す

- ネガティブ感情は、満足度を下げるのでサーチを促す。満足度を下げ、人・組織の気持ちを引き締める

- サーチを深掘りすると

- ポジティブ感情は、知の探索を促す。サーチを促す程度に組織が引き締められている必要はある

- ネガティブ感情は、知の深化を促す。現状を正確にミスなく、修正・改善する意識を高めるため

- アスピレーションを上げる = 目線を上げる ⭐️

## 23章 センスメイキング理論

- センスメイキングの全体像 588

- センスメイキングは、組織のメンバーや周囲のステークホルダーが、事象の意味について納得し、それを集約させるプロセスを捉える理論。腹落ちの理論 584 ⭐️

- 気づき:計画しづらい状況だと、周囲を納得させ、ひとまず前に動いてみてから学ぶ、が重要になるためという理解

- 前提として、センスメイキングが重要になるのは、新しい・予期しづらい・混乱的・先行きが見通しにくい環境下のとき。そのような環境は3種類に分類 590

- 危機的な状況:ライバル企業の攻勢や急速な技術変化など

- アイデンティティへの脅威:環境変化で自社の事業・強みが陳腐化して、自社は何の会社なのかが揺らいでいる

- 意図的な変化:新事業創造など意図的に戦略転換を行う

- 2. 解釈・意味づけの段階で、リーダーは多様な解釈の中から特定のものを選別し、意味付け、周知に理解させ、納得してもらい、組織全体で解釈の方向性を揃えることが大事 592

- まずは行動が先決。そこから試行錯誤していく中で納得できるストーリーが出てくる 600

## 24章 エンベデッドネス理論

- つながりの3つのレベル 619

- アームス・レングスなつながりでの取引は限られており、埋め込まれたつながりの側面が強い

- 埋め込まれたつながりの法則 620

- 一度繋がった相手と繰り返しつながり、その関係性が安定化していく傾向

- つながっている相手が、その先でさらにつながっている他者とつながりやすい

- より多くの人とつながっている人ほど、情報獲得・発信の面で有利

- 人の意思決定のスピードが早くなる。両者を互いによく知っているため

- アームス・レングスのつながりより「私的情報」を交換しやすくなる

## 25章 「弱いつながりの強さ」理論

- ソーシャルネットワークには、構造によって、情報・アイデアなどの伝搬する力に差がある 639

- SWT理論、弱いつながりの強さ理論、strength of weak ties

- ブリッジという概念が重要

- ブリッジは伝播の効率性に大きなメリットをもたらす 639

- 2つの点をつなぐ唯一のルートがある時ブリッジとよぶ

- ブリッジとなりうる条件は、つながりが弱い時に限る

- 繋がりが強ければ、交流の頻度や類似性などの理由でAとBがやがて繋がる

- 強いつながりと弱いつながりの図 645

- bの弱いつながりからなる希薄なネットワークは、「幅広く、多様な情報が、遠くまでスピーディに伝播する」

- 弱いつながりはイノベーションの起点になる 652 ⭐️

- イノベーションは新しい知の創造が大切で、そのために既存知を組み合わせる必要があり、遠くの知を幅広く探索する知の探索が必要。これに向いているのが弱いつながりのソーシャルネットワーク

- 1人に着目した時も、弱いつながりを多く持つ従業員の方が、創造的な成果を生み出しやすい傾向がある

- 一方で実行力は強いつながりが必要。無ければ創造的なアイデアが潰される 660 ⭐️

- クリエイティブなアイデアが足りないなら弱いつながりが足りない、アイデアはあるのに実行されないなら強いつながりが足りない

- 気づき:弱いつながりと強いつながりの両方を組み合わせることでイノベーションを起こせる。どちらが不足しているか見るのが大切

## 26章 ストラクチャル・ホール理論

- ストラクチャル・ホール(構造的なすき間:SH)とは、ネットワーク上で相互に直接的なつながりを持たない集団(クラスター)間に存在する「穴」や「ギャップ」 674

- このSHを橋渡しする役割を担う個人や企業がブローカー

- ブローカーは情報を最も効率的に手に入れながら、情報をコントロールできる

- 人とつながる時は、単純に多くつながっていればいいわけでなく、SHが豊かなつながり方をすると良い 673 ⭐️

- さらにSHを効果的に活かすには、同じタイプでなく、異なるタイプの間の結節点になることが重要。なぜなら、多様な情報が入る・同質をつなげると信頼関係が損なわれる可能性あり 686

- 気づき:誰と繋がるべきか、の参考になる

## 27章 ソーシャルキャピタル理論

- ブリッジング型とボンディング型の効能 712

## 28章 社会学ベースの制度理論

- マクロ視点で、人・組織・企業は同質化する 723

- 最初はさまざまなタイプがいる。やがて特定の「行動」などが多くの企業に採用されていく。理由はoを選んだ企業の多くが成功したからなど。さらに多くの企業がoを選ぶと、「他社がやっているから」で選ぶようになる

- 同質化プロセスをアイソモーフィズム という

- 同質化プレッシャーには、強制的圧力、模倣的圧力、規範的圧力の3つ 726

- 強制的圧力:政策・法制度などがもたらす圧力

- 模倣的圧力:みんながやっているから。特に不確実性が高く何が正しいか見通しにくい時にそうなる

- 規範的圧力:特定の職業分野で生じる「この職業はこうで無ければならない」という圧力

- 「国」単位でビジネス慣習、制度、仕事の仕方は同質化し、見えない常識になっている。これが他国では足枷になる 734

- インスティテューショナル・アントレプレナーとして圧力に働きかける

- インスティテューショナル・アントレプレナーの要件

- 対抗手段1: 政府部門に働きかけ、強制的圧力を変化させる

- 対抗手段2: 模範的圧力へ対抗するため、メディア・講演活動を通じて、「このビジネスはこのようにやる」という伝統的な通念・常識を壊す

- 対抗手段3: 模範的圧力へ対抗するため、周囲への後援だけでなく、人とつながって巻き込む

## 29章 資源依存理論

- 資源依存の概念 749

- 価値のある必要な資源をある会社からだけ購入していると依存度が強くなる

- 売り先が1社しかないなら報酬に対する依存度が強くなる

- 交換する「リソース」とは? 749

- 材料・部品・技術・人材など

- 金銭的リソース:売ったことによる売上など。

- 情報リソース

- 正当性リソース:スタートアップが著名大手企業と取引すると、社会的な正当性が得られやすくなるなど

- 企業は依存度の高い相手から「強い制約」を受ける 753

- 相手が有利すぎると、交渉で理不尽な要求をしてくるなどさまざまな圧力をかけてくる

- 資源依存度が高い場合の外部抑圧の抑制戦術3つ 754

- 新たなベンダーの開拓などで、特定企業からの依存度を引き下げる

- 依存度が高い相手企業の役員を自社の社外取締役に迎え入れるなど、相手を自分側に引き入れ、味方につける

- 依存する産業にいる企業自体を買収し、吸収してしまう

- ミューチュアル・ディペンデンス(MD)という双方向の依存度の合計の概念を取り入れることで、有効的にM&Aが行われる理由などもRDTで説明しやすい 765

- 互いの依存度の合計が高いと有効的に吸収戦術が行われやすい

## 30章 組織エコロジー理論

- 組織エコロジー理論とは、生物と環境の間の相互作用を研究する生態学を、企業の生死のメカニズムを探るために応用するもの 773

- 組織エコロジーでの前提3つ 774

- 一度生まれた企業はある程度その形が形成されると、生涯その本質は大きくは変化しないと考える

- 多様な企業がある理由は、企業が変化するからではなく、多様な企業が生まれるから

- 組織にとっては極めて長期的な視点(数十年単位)をとる

- 企業の志望と誕生のサイクル 784

- 気づき: ハイプサイクルっぽい

- 企業全体は変わらないが、事業ポートフォリオの入れ替えによって生態系を移ることはできる 792

- 移る時は、まだ社会的レジティマシー(=企業が増え注目が集まり正当性が高まった状態)を獲得する前のゾーンA/Bの時に移る

- これまでの企業ルーティンを活かしやすい生態系に移動する

- ルーティンを大きくは変えられないから

## 31章 エコロジーベースの進化理論

- 「組織はなぜ変化しにくいのか」「それでもあえて変化を起こすにはという組織内部のメカニズムを紐解くのが、エコロジーベースの進化理論 798

- VRSRメカニズム 800

- 企業の活動にも、多様化、選択、維持、苦闘という流れができる

- 人は、そもそも本質的に同じタイプの人を好み、同じ人と繋がりやすいという、ホモフィリーの傾向がある 806

- 人材採用でも、能力・ステータス・人脈・地域の近さ・ホモフィリー効果の中で、ホモフィリー効果が最も統計的に強い

- これにより、創業後は多様なところから、同質な人を採用し、さらに同質化した組織が同質な人を採用する。組織の同質化が進んでしまう

- 同質化による硬直性を変えるには 811

- そもそも組織内の多様性を高める

- 多様な人材を集めても、社内の硬直化した情報選択プロセスにかかったら意味がない。ダイバーシティ + 「開かれた情報のプロセス」が大切 ⭐️

- 気づき:多様性&透明性によって同質化を防ぐというのは面白い

## 32章 レッドクイーン理論

- レッドクイーン理論は、企業の「共進化メカニズム」を解き明かす 820

- 企業間の共進化の仕組み 823

- 1企業で考えると、業績を上げるサーチをすると、業績が上がったら満足度が高まりサーチが行われなくなり、進化が停滞する

- 他の企業と競争が激しいところにいると、他企業の成長に従って満足度が下がるため、さらなるサーチの源泉になる

- 競争を避けるSCP理論とは逆で、競争の中に身を置くと成功する可能性が高まるという視点 828

- 一方、激しい競争にさらされすぎると、競合相手だけをベンチマークし、ガラパゴス化しうる。結果、別の競争環境で生存できなくなる 831

- チェンバレン型の知の深化競争にさらされたところから、シュンペーター型に移行すると、共進化してきた企業が生き残りづらくなる 835

- シュンペーター型の場合、競争すべきはライバル企業ではなく、自分のビジョン 838 ⭐️

- JINSは世界中の人たちにメガネをかけさせるというビジョンを達成するため、JINS MEMEという疲労度を測るメガネを作った

- 気づき:ちゃんと競合を意識すべきというのはあるが、ビジョンに向かって突き進むことを重視するのは良い

## 33章 戦略とイノベーションと経営理論

- グローバル市場で期待値が高い企業は、独占による圧倒的な収益化(SCP) => リスクを恐れない未来への大胆な投資(心理学ディシプリンの理論)=>独占による圧倒的な収益化(SCP)と言うサイクルを内部で循環させている 863

## 34章 組織行動・人事と経営理論

- 人の性格の分類「ビックファイブ」 871

- 外向性:積極的、陽気、楽観的など

- 神経症:物事をネガティブに捉えやすい特性。おそれ、悲しみ、怒りを持ちやすい

- 開放性:さまざまな視点、知見、経験などを受け入れやすい。好奇心が強く、感受性が強い

- 同調性:他者に対して強力的で、信頼性が高く、他者に優しい

- 誠実性:自分の行動に対して方向性を持ち、それに向けて懸命に働く。慎重で、思慮深く、自己抑制がある

## 36章 グローバル経営と経営理論

- 企業が海外法人を設立するとき、強みの所有、進出国、内部化の3つの優位性を基準に判断 927

- グローバル進出は基本ハンデがあるので、それを補うだけの強みがあるか

- 企業固有の強みを活かせる進出国を選ぶ

- 単に輸出やライセンシングなどの市場ベースの取引ではなく、企業内部を経由し進出する理由があること

- グローバル経営は、理論的には国内経営のメカニズムと本質的な違いがない 936

- 企業が直面する課題は「ビジネス環境の違い」であり、「国境」ではない。国境でビジネス環境に違いが出やすいだけ

## 40章 経営理論の組み立て方

- 理論構築のステップ 1023

- ステップ1:現実をよく観察する。特に、アノマリー(特異な部分)を見出すことが大切 ⭐️

- ステップ2:現実で見つけた事象をカテゴリー化する

- ステップ3:分類したさまざまな事象の間に、関係性を見出す。関係性を十分に説明し、whyが十分に説明できたら理論のようなものになる

- ユニット間の関係性の種類